Gedanken zur aktuellen Tendenz der sprachlichen Diskriminierung Andersdenkender in Sachen Corona

Diskriminierung bezeichnet eine Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen nach Maßgabe bestimmter Wertvorstellungen oder aufgrund unreflektierter, z.T. auch unbewusster Einstellungen, Vorurteilen oder emotionaler Assoziationen.

(Wikipedia)

«Worte wirken Wunder» – so lautet mein Slogan.

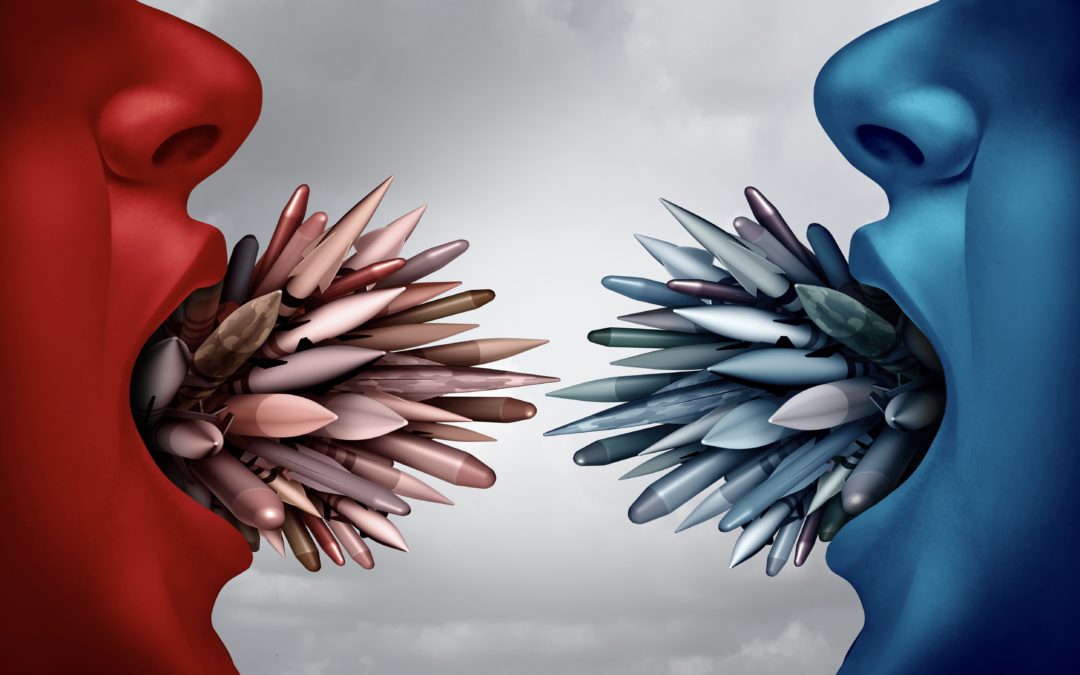

Worte sind stark und kraftvoll! Sie sind Ausdruck unserer Gedanken, unserer Weltanschauung, unserer bisherigen Erfahrungen. Sie steuern unser Handeln und unsere Wirklichkeit.

Da wir alle von Kindesbeinen an unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, setzen wir unsere Worte unterschiedlich ein.

Je nach Situation benutzen wir sie, um Wunder zu bewirken, um Mitgefühl zu zeigen, um uns zu verständigen – oder um zu verletzen, herabzusetzen und zu zerstören.

Dann wird Sprache zur Waffe.

Keine Diskriminierung ohne diskriminierende Sprache

Am Anfang jeder Diskriminierung steht eine diskriminierende Sprache. Propaganda bereitet das Feld für kollektive Handlungen, die ohne sie nicht möglich wären.

Das extremste Beispiel dafür ist die Nazi-Propaganda, die alle Zugehörigen einer Personengruppe mit Ungeziefer gleichsetzte («Volksschädlinge», «Parasiten»). Mit allen bekannten Folgen.

Zum Glück ist das vorbei, mögen viele nun sagen. Davor sind wir gefeit – das kann heute nicht mehr passieren.

Oder?

Erst «trennen», dann «herabwürdigen»

Wenden wir uns zuerst dem Wort «diskriminieren» zu. Es kommt vom lateinischen Verb discriminare und bedeutet «trennen, unterscheiden». Im 17. Jahrhundert findet es Eingang in verschiedene andere Sprachen. Ab dem 19. Jahrhundert wandelt sich seine Bedeutung zum heutigen «herabwürdigen, benachteiligen».

Dieser Wandel vom Unterscheiden und Trennen hin zum Abwerten und Benachteiligen ist bezeichnend:

Bei einer diskriminierenden Handlung wird erst eine Trennung vorgenommen (wir und die anderen). Dann wird der abgetrennte Teil (die anderen) mit einer Bewertung und ihren Konsequenzen belegt.

Am Anfang steht Angst

Betrachte ich die zahlreichen Beispiele für sprachliche Diskriminierung, dann beinhaltet diese immer folgende vier Elemente:

-

Angst seitens der diskriminierenden Personengruppe (vor Angriff, vor Krankheit, vor finanziellem oder materiellem Verlust etc.).

-

Diese Angst wird auf eine andere Personengruppe projiziert, von der man sich explizit distanziert (trennt: wir – die anderen) und diese dann

-

unter Verwendung pauschalisierender abwertender Begriffe und von Sprachbildern, die unweigerlich Ablehnung und Abwehr hervorrufen (Framing),

-

zur Gefahr erklärt, beleidigt oder herabwürdigt.

Oft bereitet die diskriminierende Sprache die Durchsetzung eines übergeordneten Zieles vor, das die ganze Gesellschaft betrifft. Eines Zieles, das ohne Trennung, Angst und Propaganda nicht durchzusetzen wäre.

Schreier, Lügner, Querulanten

Vor drei Tagen erreichte mich eine E-Mail, die wie folgt begann:

«Wenn eine winzige Menge an Querulant*innen, Corona-Leugner*innen und Diktatur-Schreier*innen letztes Wochenende ohne Maske und Abstand in Liestal demonstriert, bekommen diese Menschen ausführlich Medienpräsenz. Und das, obwohl sie sich über die schwierigen Einschränkungen lächerlich machen, welche die restlichen 99% der Schweizer*innen für das Gemeinwohl rücksichtsvoll einhalten. Jetzt aber demonstrieren wir (xxx) – natürlich Corona-konform digital, weil wir ja keine Viren verbreiten, keine Menschen gefährden und keine Mutationen züchten wollen.»

Egal, ob ich Pro-Massnahmen oder Contra-Massnahmen bin – egal, ob ich für Impfungen oder gegen sie bin: Dieser Text hetzt auf.

Diskriminierung ist salonfähig geworden

Die E-Mail stammt vom Geschäftsführer einer Organisation, die sich in der Vergangenheit gegen Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsverletzungen stark gemacht hat.

Ist er sich bewusst, dass er mit diesen Worten selber diskriminiert?

In seiner E-Mail

- projiziert er seine Angst (vor Krankheit, einer Ausbreitung von Corona-Viren)

- auf eine andere Personengruppe (die Demonstrierenden bzw. Nicht-MaskenträgerInnen),

- die er pauschal zur Gefahr erklärt (sie verbreiten Viren, gefährden Menschen und züchten Mutationen),

- pauschal herabsetzt («diese Menschen», eine winzige Menge, machen sich über schwierige Einschränkungen lächerlich, sind nicht rücksichtsvoll, verhalten sich anders als die restlichen 99%)

- und mit entsprechenden Sprachbildern versieht (Querulant*innen, Corona-Leugner*innen und Diktatur-Schreier*innen).

Mit diesen Aussagen und dieser Tonalität steht er nicht alleine.

Sämtliche Publikumsmedien zeigen die gleiche besorgniserregende Tendenz, Menschen herabzuwürdigen, die die Corona-Massnahmen hinterfragen und sich der neuartigen Impfung nicht vorschnell unterziehen wollen.

Qui bono?

Mich erschüttert, wie die Spaltung zwischen Corona-Massnahmen-BefürworterInnen und Corona-Massnahmen-AblehnerInnen ungehemmt in einer – einseitigen – Zuspitzung der Sprache zum Ausdruck kommt.

Es stellen sich Fragen:

- Wo liegt die wirkliche Ursache der Angst?

- Inwiefern wird sie mit entsprechender Sprache bewusst geschürt?

- Qui bono – wem nützt die Spaltung der Bevölkerung?

- Gibt es auch hier ein Ziel, auf das hingewirkt wird – und das ohne Angst und Trennung nicht erreicht werden würde?

- Folgt auf die sprachliche Herabwürdigung eine Benachteiligung auf anderen Ebenen?

- Wo führt das alles hin?

Die Zeit wird zeigen, wie die Antwort auf diese Fragen aussieht. Wir beeinflussen den Ausgang massgeblich mit: Mit unserer Haltung, unseren Handlungen – und unserer Sprache.

Lasst uns sehr, sehr achtsam sein!

PS: Bereits vor knapp 9 Monaten habe ich in einem Blog meine Beobachtungen zur beginnenden sprachlichen Diskriminierung jener festgehalten, die Corona-Massnahmen hinterfragen. Der Blog trägt den Titel Was uns Covid-19 über sprachliches Framing lehrt, oder: Wehret den Anfängen!. Bei den Anfängen ist es nicht geblieben. Doch hoffentlich findet die Entwicklung bald ein Ende.